鎖国しつつあるこの国で

(非常に「感覚的」な記事ですので、感覚的にお読みいただければ幸いです)

先日ある記事を読み、「あぁ」と思わず声を漏らしました。

各国での情報収集に力をいれるサントリーホールディングスの新浪剛史会長は今月ワシントンで開かれたアジア、米欧の企業人、研究者らによる「三極委員会」に出席したが、日本の出席者に「経営者は皆無だった」と残念がる。三極委員会はそもそも石油で知られるロックフェラー一族が日本をグローバル経済に受け入れる趣旨で1973年に設立した協議体だ。今は中国、インドなども含め「世界の安定のための意見交換の場」になっており、効率的にネットワークが広げられる。(中略)経団連に相当する米ビジネスカウンシルでも似た状況で、海外経営者にも会員資格が設けられているのに、日本人の登録は実質2名だ。

出典:日本経済新聞 オピニオン面(Deep Insight)(2025年4月22日)

地経学の世界会議と言われる三極会議※1。こうした重要な場に日本の経済人がほとんど参加していないということに驚いたわけです。

というのも昨年(2024年)10月末、米国アイオワ州デモインで開催されたWORLD FOOD PRIZEに参加したのですが、日本とアイオワの農業における協力についてのパネルディスカッションに日本側のパネリストが登壇せず、米国人だけで両国の関係について話をするという状況を目の当たりにしたからです。これについては人員や予算の問題もあるでしょうが、WORLD FOOD PRIZEという世界の食糧問題について話し合う場に、登壇者、参加者問わず、日本人の姿がほぼ無いことに、言いようのない不安を感じた覚えがあります。

この記事と自身の体験が結びついた感じがして、何となく腑に落ちる感じがしたわけです。

話をもう少し身近なところに移してみます。

僕が仕事で管理しているYouTubeチャンネルでも少し似たような状況が見られると感じています。明日からでも使えそうなツールや技術に関するもの、国内で活動する著名な同業者を紹介した動画などはすぐに数万回再生される一方で、僕たち自ら赴き実際に見て聞いてきた海外の情報、動向を紹介する動画にはあまり関心が寄せられません。

もっと身近な話では、スイスに家族で行ったことを知る友人や知人に会っても「スイスの話を聞かせてよ」と質問してくれた人は数えるほどでした。

そのYouTubeチャンネルに視聴者が求めているものが違うだけ、僕の友人たちがスイスに関心を持っていなかっただけ、という可能性もありますが、これらも前述の新聞記事や米国での体験と結びつくような感覚があります。

パスポートを持たない日本人

つい先日、「旅行代理店大手のJTBの海外旅行の売上高は、コロナ前の5割の水準に留まる」という報道がありました※2。

しかしそもそも、海外旅行に必須のパスポート、日本人の保有率は約17%と世界主要国の中では特に低いようです。

外務省は、2024年(1~12月)の旅券統計を発表した。(中略)有効な一般旅券数は2077万3843冊で、日本の総人口1億2345万人(2025年2月時点)における割合は16.8%となる。世界の先進国などと比べると、低い水準といえる。

出典:トラベルボイス観光産業ニュース「日本人のパスポート保有率は17%、2019年比では15%減、オンライン申請利用は新規9%、切替え31%」

約17%というと6人に1人。確かに少ないけれど、めちゃくちゃ少ない!とは言えない気もしますが、2000万冊しかパスポートが発行されていないということは、残る1億人以上がパスポートを保有していないということ。こう書くと印象が変わるのではないでしょうか。

我が家にある3冊のパスポート

この理由について、次のように分析されている方もいます。

JTB総合研究所の早野陽子主席研究員は、観光環境が整っている日本では国内旅行でもかなり楽しめるため、海外旅行に「ある程度行かなくても満足してしまう」ことがパスポート保有率が低い要因との見方を示した。

Bloomberg「世界屈指の日本パスポート、保有率が超低空飛行の危機-官民で支援」

しかし、ザ・観光立国であるスイスでは、人口のおよそ75%がパスポートを保有していると推定されます※3。ちょっと整合性に欠けるんですよね。

海外はこの日本の状況をどう見ているのでしょうか。

ドイツ語圏の日刊紙ターゲス・アンツァイガーは、日本のパスポートは世界トップクラスに有用だが日本人のわずか16.8%しか保有していないとし、「この島国の多くの人は、遠くへ旅行する時間もお金も意欲もない」「インターネットだけで情報を得てきた人たちは、実際に目の前にいる外国人に気圧されている」と報じています※4。

確かに世界主要国の物価は右肩上がりですし、日本国内においても物価高であるとはいえ、海外に比べると相対的には安価。国内に目が向くのも当然かも知れませんが、いずれにせよ、見ているもの、思考の先が国内になっているということです。

日本に住む人が変わる

誰もが知るとおり、日本は現在、急速に人口を減らしています。

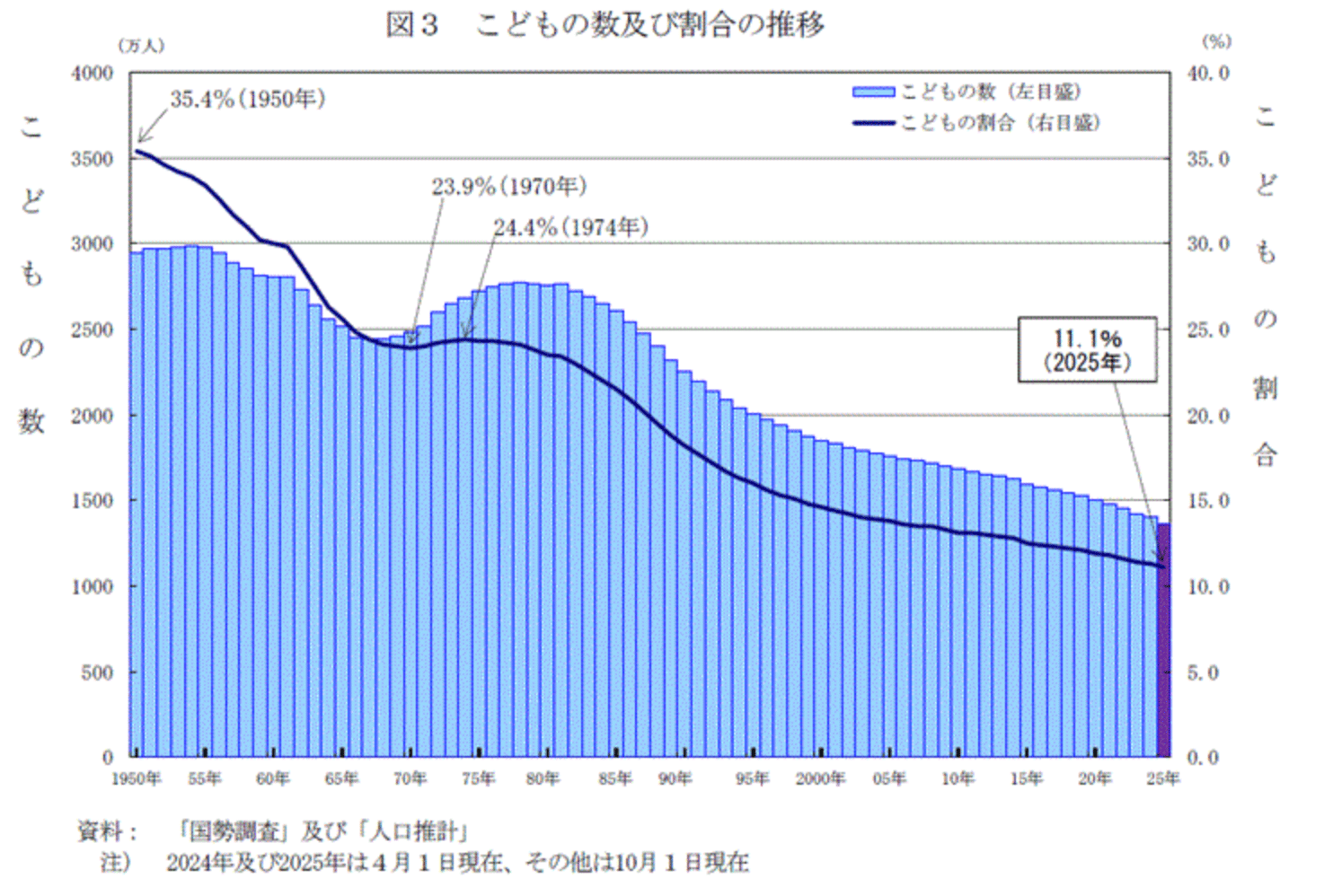

特に子供の減少は顕著です。

出典:総務省統計局「統計トピックスNo.145 我が国のこどもの数―「こどもの日」にちなんで―」

他方、海外からの労働者は増えており、少し先の話ですが、2067年には915万人に達し、日本総人口の10%を超えると考えられています※5。同年の日本人の人口は8000万人と現在の2/3にまで減少する見通しです。

2067年にはほぼ間違いなく僕はこの世を去っていますが、こちらもほぼ間違いなく到来するであろう未来、日本に起こる社会構造の大きな変化に向けて地域、企業、そして学校も変化することを余儀なくされます。

将来、地域によって差はあると思いますが、自分たちの街にたくさんの外国人が暮らしはじめるでしょうし(すでにそうなっている地域も出てきてますよね)、現時点ですでに企業(経済)は動きはじめており、学校(教育)も追随するかたちで変化をはじめています。

政府は、23年で約28万人の留学生を33年までに40万人に増やす計画に取り組む。新型コロナウイルス禍による落ち込みから回復し増加傾向にあり、数だけなら達成は難しくなさそうだ。(中略)国立大学協会は3月にまとめた将来像で国立大の留学生比率を40年までに3割に高めるとした。東京大は27年に修士まで5年一貫の新課程を創設し、約半数を留学生とする。優秀な頭脳を集める考えだ。早稲田大も32年に全学生の2割に当たる1万人の受け入れを目指す。

日本経済新聞「30年後の大学、留学生が3割 英語での授業当たり前に」(2025年4月27日)

政府が積極的に留学生を増やす理由は様々あると思いますが、有力な理由の一つと思われる点について、分かりやすい解説をされている方がおられました。

「日本やアジアの国々だけではなくヨーロッパでさえ、アメリカへの人材流出をどう止めるかが大きな課題となっています。アメリカは、いわば強力な人材マグネット、人がどんどん集まっていきますから」。しかし、アメリカは決して「おいしいとこどり」をしているわけではないと続けます。

「アメリカは世界最大の留学生受け入れ国。人材は人材を養成する国に集まるんです。このようなことを背景に今世紀初頭から、まずは留学生として来てもらい、マッチングしたら卒業後も残ってもらいましょうという戦略を取る国が増えています。英語ではTwo-step migration、日本語では二段階移住と呼ばれています」

出典:月と窓「増える外国人の受け入れのために、今考えておきたいこと」

僕たちが顔を向けていようが背中を向けていようが、外から人が大量にやってきて、日本国内が多国籍化していくのは間違いありません。

内向き思考がもたらす、ある事象

あと、蛇足というか、これは何の根拠もない考えですが、いま問題とされている東京一極集中の理由の一つが、この国内偏重、内向き思考だと思ってるんですよね。

僕の個人的な経験ですが、東京で暮らすようになってからはじめて、鳥取という町を客観的に見ることができるようになった気がします。外を知らなければ、相対的に評価することはできません。

これは日本国内の地域間だけの話では当然なく、国と国でも言えることです。海外に出てみてはじめて、日本がどういう国であるか分かるし、そこにある都市もより客観的、相対的に捉えることができるようになるはずです。

加えて、僕たち日本人が当たり前だと思っていることも、海外の人たちの価値観、生活や常識などに触れてみると、決してそうではないと感じることもあったりします。

外を知ることで、自分のことをもっとよく知ることができれば、暮らし方も暮らす場所も、空気のように存在する偏った価値観によってではなく、自分で選ぶことができるようになるのではなかと思うわけです。

世界に目を向けよう!と言わない理由

こんな風に書いてきて「こんなんじゃダメだよ! だから、もっともっと世界に目を向けて、世界にどんどん出ていかなきゃ!」と発信するのが定石なのかも知れませんが、僕にはそのようなつもりは全くありません。

なぜか。

楽天的な見方をするならば、日本が大きく良い方向に変革できる時機と考えることができると思うからです。

近い将来、明らかに問題が生じることが分かっていても、僕たちは、それが顕在化しないと重い腰を上げることができません。しかし、問題が起きて実際に困ったことになれば、僕たちは一生懸命がんばるはずです。もしがんばる方向が正しくて、運が味方すれば良い方向に変わることができるか可能性があります。

もう一つは、子供のことです。

実にゲスい考えですが、今の日本の状況ですと、例えば「外国に行ったことがある」「ホストファミリーの経験がある」「外国に親しい友人がいる」というだけで、他の子供たちとは異なる、差別化できるユニークな体験になります。

海外の街を歩いたり、公共交通機関に乗るだけでも刺激的な体験となる

多くの親は、自分の子供に様々な体験をしてほしいと考え、できる限りの機会を提供しようとします。しかしその内容は、特に僕たちのような地方都市暮らしの場合は、非常に似通ったものになりがちで、何かしら抜きん出た才能がなければ、その体験によって誰かと差別化をはかることは難しいと言えます。

もちろん、誰かと差別化するためだけに体験の機会を与えるわけではありませんが、例えば習い事などでも「体力を付けてほしい」「集中力が養えたら」「学校や地域以外のコミュニティに属させてあげたい」といったごく当たり前の目的とは別に、人とは違う、特別で固有の体験をさせてあげたいと思うのは親として普通のことではないでしょうか。

将来それが目に見えるかたちで結果を生み出すことを必ずしも求めているわけではありません。外国の街を歩いたり、外国人と触れ合ったりすることは単純に楽しいことなので(もともと僕が海外旅行好きというのもありますが、家族で歩く海外の楽しさはそりゃもうハンパなかったので)、無意識下であるにせよ、彼女の中にそのように記憶されたらいいなと思いますし、素晴らしい本に出会ってそれが人生の礎になったり、歩いていく道を変えることがあるのと同じように、そうしたキッカケの一つになることにはチョット期待しております。

・・・

最近観たYouTubeで共感した動画。「おかしいのは、なにか」

- 三極委員会かつて日米欧委員会と呼ばれていました。近年、BRICSや東南アジアを含むグローバルサウスの台頭により政治経済が複雑化し、この議題について日米欧だけで道筋をつけていくのが困難となり、求心力が低下しているという指摘もあります。新浪氏も三極委員会共同議長として出席していたものと見られます。参考記事:NETIBNEWS「多極化する時代に凋落する「三極委員会」」

- 24年4〜9月期(日本経済新聞 2025年4月25日)。ただしJTBは2025年についてはコロナ禍以前の7割まで回復するとの見通しを立てています(出典:JTB2025年(1月~12月)の旅行動向見通し)

- スイスはシェンゲン圏域に属していますが、EUには属していないため、国境を超える場合はパスポートの所持が求められるようです。なおシェンゲン協定加盟国は以下のとおりです。オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、クロアチア、(以下、EU非加盟国)アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス

- 記事の論旨を筆者が要約。Derbund「Nicht einmal jeder fünfte Japaner hat einen Reisepass」

- 国立社会保障・人口問題研究所(社人研)「日本の将来推計人口(令和5年推計)」

参考記事・資料

- 文部科学省「「日本人学生の海外留学状況」及び「外国人留学生の在籍状況」を公表します」、「18歳人口及び高等教育機関への入学者・進学率等の推移」

- PRESIDENT Online「「世界最強のパスポート」なのに6人に1人しか持っていない…日本人の「海外離れ」が止まらない円安以外の理由」

- 国土交通省「今後の社会・経済情勢の変化」(PDF)