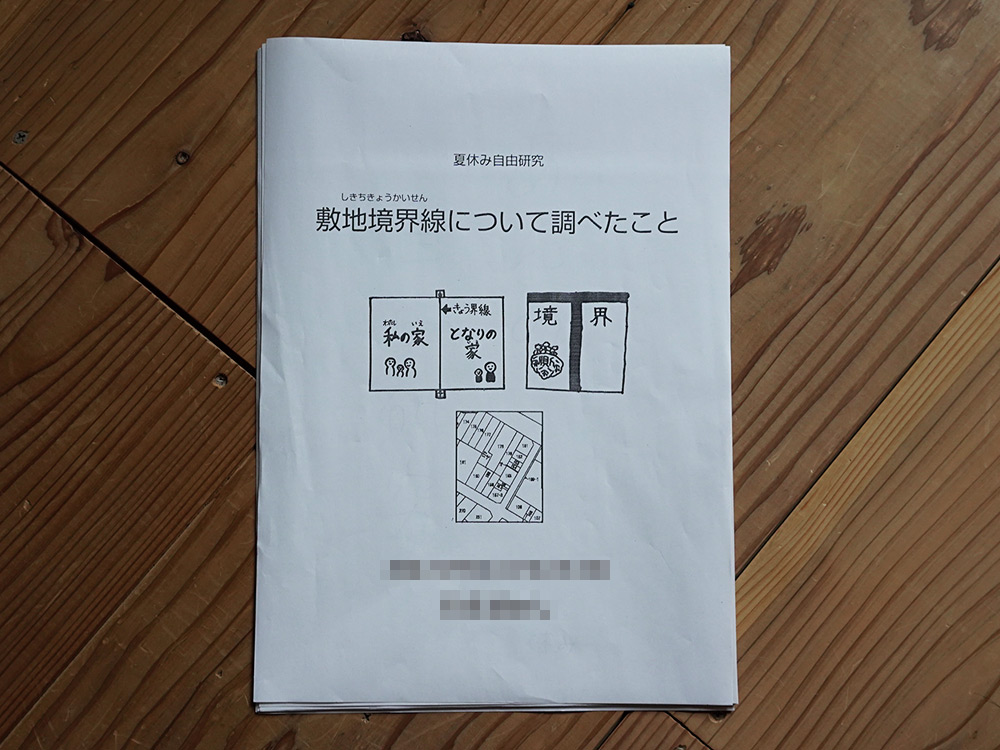

娘との夏休み 2025 その2「夏休みの自由研究」

昨年に引き続き、今年も娘の夏休み自由研究を一緒に楽しみました。

昨年の自由研究のテーマは「敷地境界標」でした。

今年のテーマはこれを起点とすることに、昨年の段階で決めていました。

昨年の記事にも書きましたが、残すところ4回の夏休みの自由研究を探究学習の実践として進めたいと考えていたからです。

ここから来年以降、例えば、なぜ敷地境界標というものがあるのか、なぜ必要なのか、いつ始まったのか、という疑問を前提に調べを進めたり、さらに土地に対する税(固定資産税)はだれが徴収するのか。税額はどのように決まるのか。住宅地以外の農地や工場、山や川といった土地に対してはどうなのか。土地の所有に対して納税するという仕組みはいつ始まったのか。日本以外の国の固定資産税はどうなっているのか……境界標から多くの物事に発展させることができるわけです。

— 「娘の夏休みを一緒に過ごそうと思っている話」

とは言え、父である僕が勝手に「今年はこれやろう」と決めてしまっても、娘に全くやる気がなければ自由研究をやる意義が失われかねません。どうしたもんかなと思案していたところ、僕と友人のチャットで使われたある1枚の地図を娘が目にしまして、「えー、何これ、不思議! 面白い!」となったんですね。

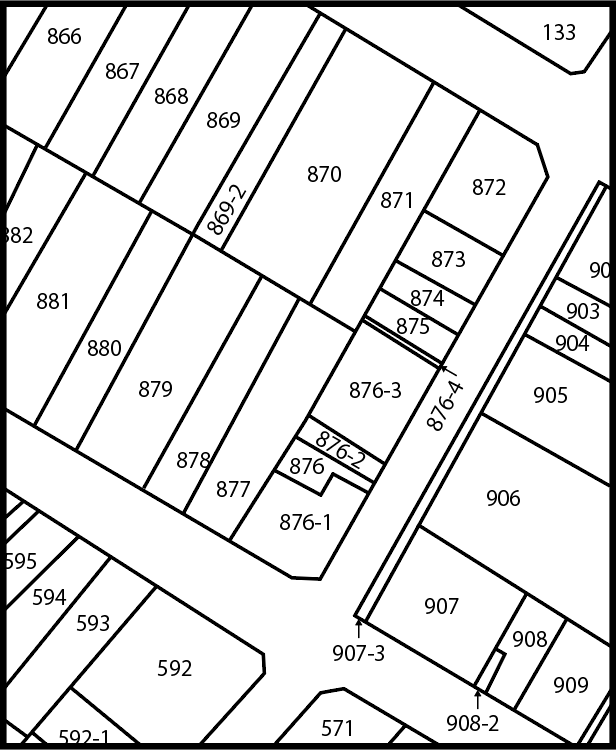

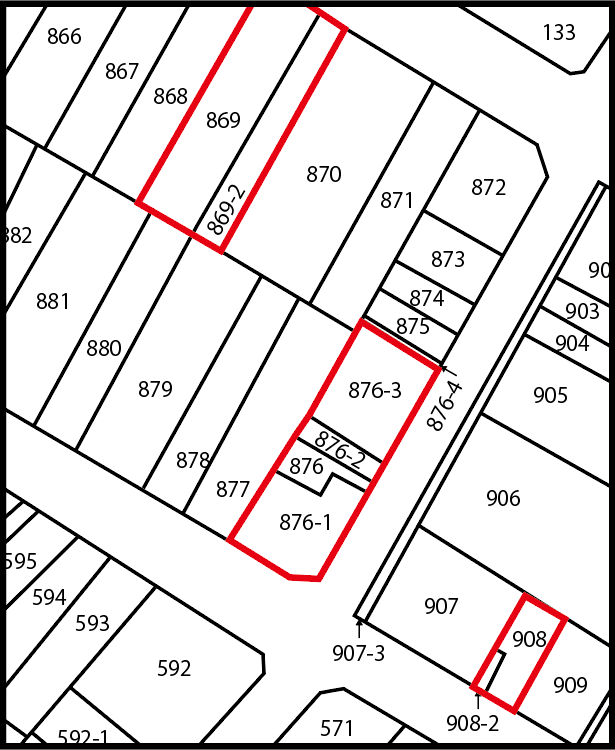

これがその地図(の編集済みレプリカ)です。

我が家の近所の地図なので「ここはXXXさんの家」であるということ、昨年の自由研究によって「地図内の線が(敷地境界標によって示される)敷地の境を示す敷地境界線であること」が娘にも分かるわけですが、だからこそ不思議に思える点があったようなのです。それが、下の地図の赤線で囲った部分。

これらの敷地にはそれぞれ1軒の家しか建っていません。それなのに敷地境界線によって複数に、多いところだと4つに敷地が分かれているのです。これを見た娘の中に「なぜ、こんなことになっているんだろう」という疑問が自然と生まれたようです。

それを見た僕が(今しかない!)と「今年の夏休みの自由研究、敷地境界線にしてみたらどうかな? 去年の続きができるし、この謎が解けたら面白そうじゃない?」と娘に問いかけると、「うん、やる!」と二つ返事で了承!

なんとか今年もスタートラインに無事立てたというわけです。

夏休みの自由研究、こう進めた

娘の夏休み期間中も僕は日中仕事をしている日が多いこと(午後からはできるだけ娘との時間をつくっていましたが)、娘も日々の宿題や習い事、お盆に鳥取市で開催される「しゃんしゃん祭り」への参加や、その後の家族旅行なんかもあってなかなか自由研究のための時間をつくることができず。が(昨年同様)夏休み最終日になんとか完成させることができました。

流れとしては次のような感じです。

敷地境界線について知りたいことを整理する → 父と揉む → 土地家屋調査士に取材する → 情報を整理する → 父と揉む → 文章にする → 父と揉む → 新たな質問、やりたいこと/やるべきことを整理する → 父と揉む → 取材する(法務局、県立図書館、市役所) → 情報を整理する → 父と揉む → 文章にする。イラストを描く → 父と揉む → 仕上げのテンプレに流し込む → 2人で推敲(父と揉む) → 完成

今年も土地家屋調査士の方々にお世話になりました

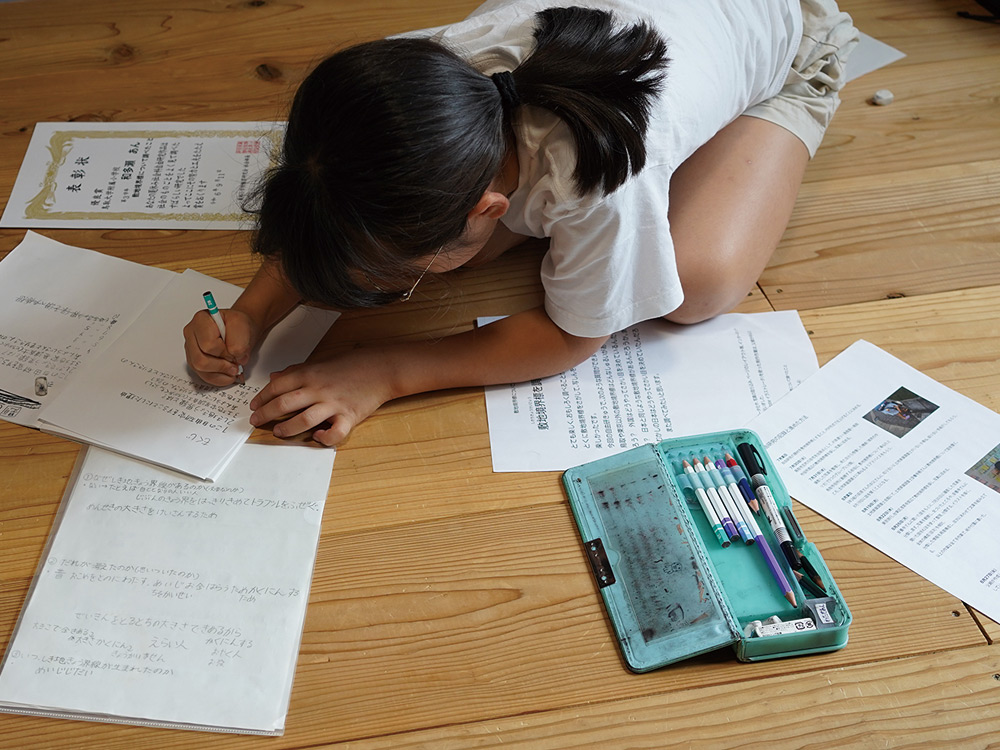

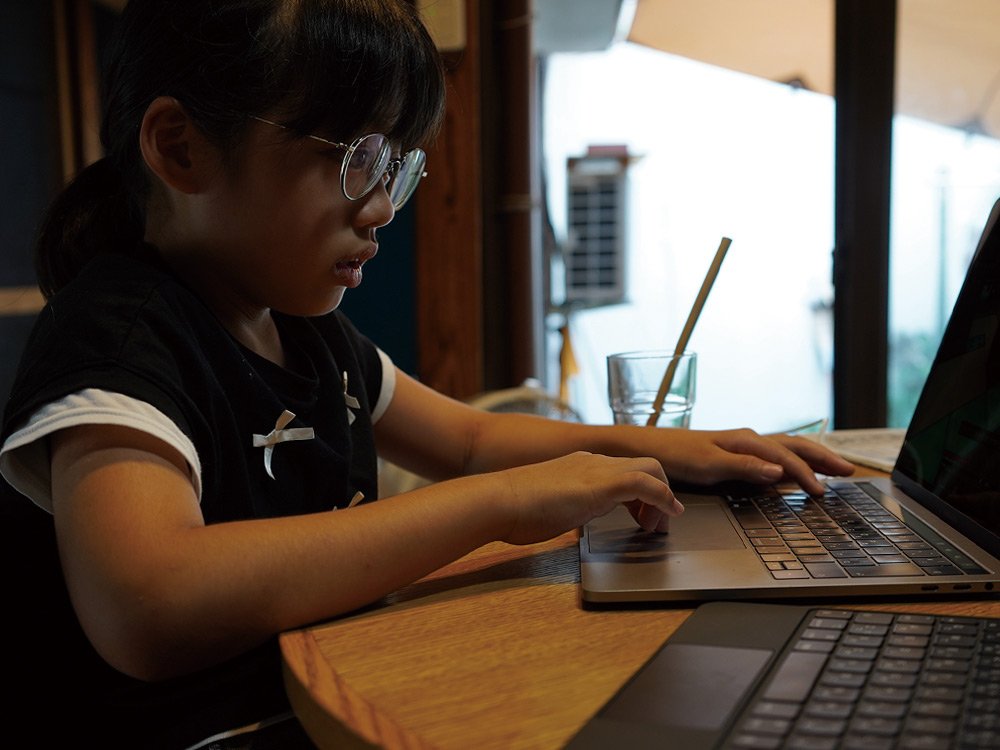

昨年の自由研究にまみれながら?作業を進める娘

法務局の外観写真を撮る娘

手書き原稿をパソコンに入力

上記にあるように、何かしら進捗があった時に発生する「父と揉む」という作業が、僕にとっても娘にとっても一番ストレスのかかる作業。

娘の中に生じた疑問を彼女が全て正しく言語化できればいいのですが、彼女だけではそうできないこともあり、そんな時は僕とのやりとりを通じて整えていきます。例えばそれが質問リストなら、「これってこういう意味の質問?」「全然違うよ!」といった、時に口論に近いやりとりを通じて仕上げていくわけです。取材の結果を文章にしたり、資料のレイアウトを考える時も同様です。

大変でもあり、でも良い成果物ができれば嬉しさを共有できたり。一緒に作業する醍醐味だと思います。

どこまで親が関わるか

小学生の夏休みの宿題の定番である自由研究は、親のスタンスが強く影響するように思います。できるだけ子供だけでできるようにする人もいれば、がっつり関わる人もいるでしょう。

僕は後者で、「娘が学校で勉強していることをできるだけ反映させたり、またそこから大きく逸脱しないようにしながらも、大人と一緒にやるからこそできる体験を与えてあげたい」というスタンスで臨んでいます。

敷地境界線をテーマとした自由研究の構成やゴールを大人である僕が考えるのは容易いことですが、そこに娘を誘導するのはもちろん御法度。前述のように彼女の中に生まれた疑問を整理するのを手伝ったり、その次にどう進むか彼女が考えるのを補助するのが僕の役目です。

しかし、親の牽引(ある種の介入)が必要な場合もあります。

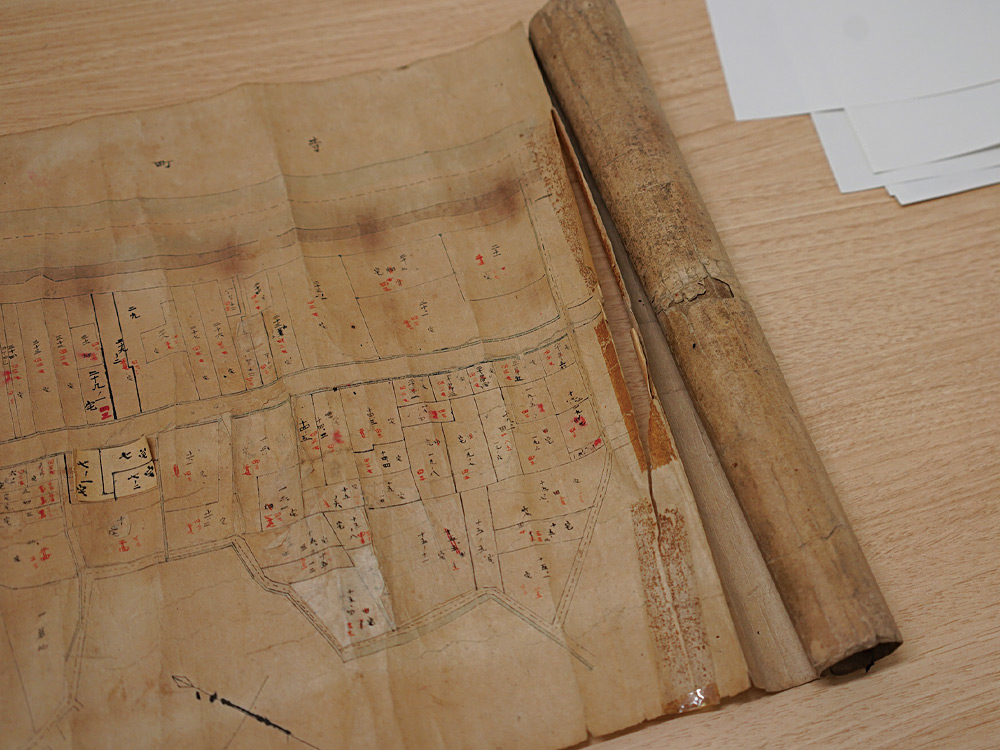

今回、法務局で自宅周辺の地図(公図)をとったのですが、現在のものと明治時代初期のもの、2種類をとろうという話になりました。

今から70年以上前(昭和27年)、僕たちが暮らす鳥取市を大火事が襲いました。その後、行政による区画整理が行われたため、我が家の敷地の広さや形状は、家事の前と後では今と全く異なると祖父母や父親に聞いていました。娘にもこの話を伝えると、自由研究に含めたいという話になったのですが、これを調べるには前述の2つの公図が必要だと土地家屋調査士の方に聞いたからです。

しかし、法務局には明治時代の公図が残されていませんでした※1。

娘は「ないなら仕方ないね」と半ば諦めていたのですが、僕が「諦めるのはまだ早い!」と、他所に公図が残されている可能性はないかと法務局の方に聞いたところ、鳥取県立図書館や市役所などが保管している可能性があるとのこと。

すぐに電話をかけ、公図がないか調べてほしいと依頼。すると鳥取県立図書館からはその日のうちに折り返し電話があり※2、公図はなかったものの大火前の市街地の地図があるとの返答。そして鳥取市役所(固定資産税課)からは数日後、まさに求めていた公図が見つかったと連絡があり、大火前の我が家の敷地を確認することができました。

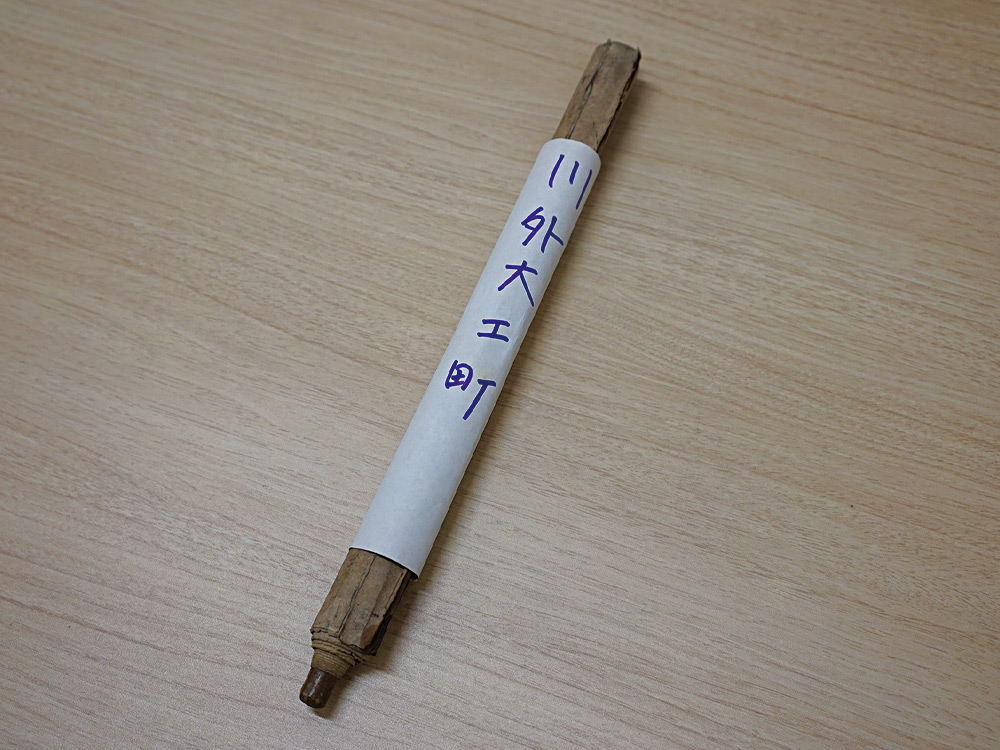

市役所から出てきた明治時代の公図

古い巻物のような雰囲気

このあたりは完全に僕が主導したものでしたが、答えを求めてできることをやり切ることや、その結果求めていたものが手に入った成功体験などに対しては、娘も感じたものがあったようです。「無い」と言われた資料が見つかったことで娘の気分が高揚し、後の作業に弾みが付いたのは確かです。

自由研究工程の適所にあらかじめこうした盛り上がるものを配置できればいいのでしょうが、工程をあらかじめつくることはできませんから、ハプニングが起きることに期待するほかありませんね。

まあ、そんなこんなで、無事に仕上がった自由研究(繰り返しますが、夏休み最終日に)。

ちなみに昨年同様、研究資料とは別に「このように進めました」という親名義で書いた資料を添付しました。研究をどう進め、何をどう決めて、親は何を手伝ったのかを説明するものです。

我が家の場合、親がガッツリ手伝っているものの、しかしそれによって娘は楽しているわけではなく、むしろ大変になり、時に僕と喧嘩して泣きながら頑張ったわけです。

しかし、「パソコンでつくったA4サイズの資料」というフォーマットは、令和の時代も自由研究の王道である「模造紙に手書き」と比べて、親の介入感が非常に強く出てしまいます。ゆえに親が手を貸した部分を明確にする必要があると感じました。まあ、これも介入、親の身勝手と言えなくもないですが……笑

娘よ、今年もお疲れ様でした!

- 経年劣化や傷みにより、資料としての価値を失った場合は廃棄処分するようです。

- 法務局、県立図書館、市役所のみなさん、「自由研究」ということで本当によくしてくださいました。ありがとうございました!